-

1200亿港元蒸发! 小米SU7车祸风波, 新能源汽车的安全警钟

一起小米SU7的严重车祸,将小米汽车和雷军推上舆论的风口浪尖,也给整个新能源汽车行业带来新的思考。这起悲剧,究竟是雷军的至暗时刻,还是新能源汽车行业的一记警钟?

一、惨烈车祸,舆论风暴来袭

3月29日晚,三名女大学生驾驶小米SU7在德上高速公路池祁段发生碰撞事故,车辆燃爆,三人不幸遇难。消息传出,社会一片哗然,公众对小米汽车的安全性提出强烈质疑,雷军作为小米汽车的“代言人”,首当其冲受到指责。因其此前在新能源汽车领域的高调布局,个人形象与小米汽车深度绑定,这起事故瞬间将他推向舆论的漩涡中心。

二、雷军回应,危机仍在蔓延

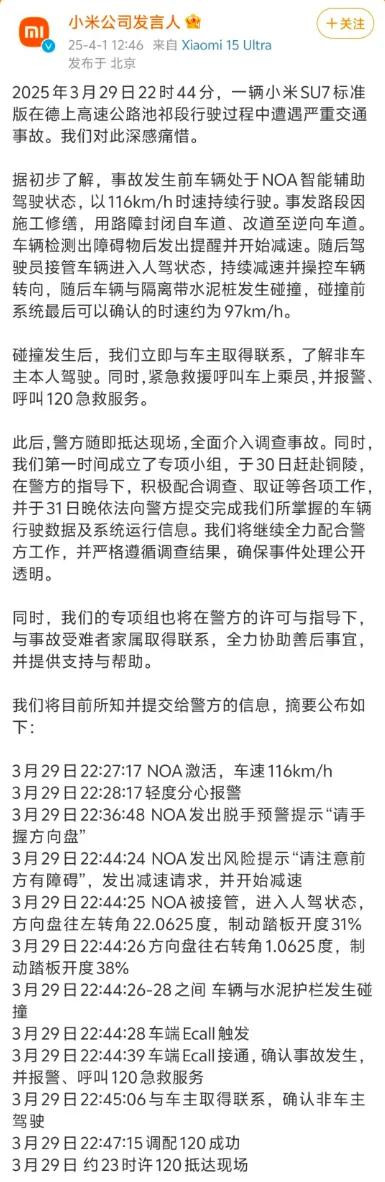

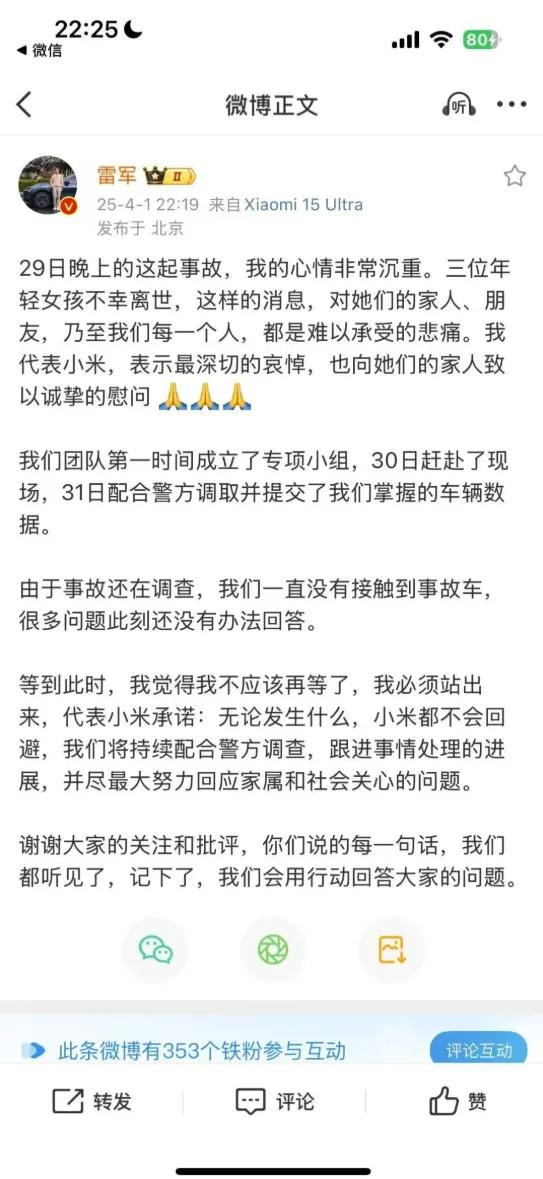

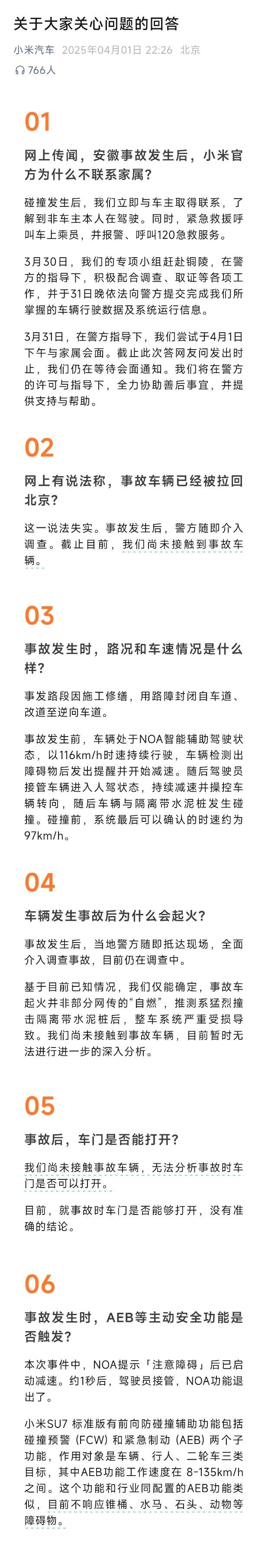

面对舆论压力,小米汽车迅速成立专项小组赶赴现场,配合警方调查并提交车辆数据。4月1日,雷军通过社交媒体向遇难者家属表达哀悼,承诺全力配合调查、公开数据。随后,小米汽车发布声明,回应网友关于救援、起火原因、车门能否打开等质疑。

然而,小米的回应未能完全平息舆论。4月2日,小米集团股价大幅低开,两日市值蒸发超1200亿港元。不仅小米汽车的市场信心受挫,雷军的个人品牌也遭受重创。遇难者家属对雷军的回应并不满意,进一步加剧了危机。

三、“网红化”策略的反噬

过去一年,雷军凭借小米SU7的成功,在新能源汽车行业声名大噪。发布会上的高调宣传,社交平台上的积极互动,让雷军塑造了极具亲和力与创新力的企业家形象,吸引大量粉丝,也推动了小米SU7的热销。

但流量是把双刃剑。雷军个人品牌与小米汽车的过度捆绑,使得事故发生后,舆论的反噬力度呈倍数增长。网友的关注点从产品本身转移到雷军的“个人信誉”上,一旦出现负面事件,品牌的信任危机便被无限放大。

四、新能源汽车行业的安全警钟

新能源汽车的安全性,一直是行业内外关注的焦点。与传统燃油车相比,新能源车在电池安全、智能驾驶等方面仍存在诸多挑战。此前南京南站附近,一辆小米SU7就曾因撞击导致电池底部受损,引发冒烟和明火。

此次严重事故虽尚无证据表明小米SU7存在质量缺陷,但无疑暴露了消费者对新能源汽车安全性的高度担忧。提高电池安全性能、优化智能驾驶系统、增强车辆碰撞防护能力,成为新能源汽车企业必须攻克的难题。2024 年8 月,国家公安部发布《新能源汽车运行安全性能检验规程》,自2025 年3 月1 日起施行,旨在强化对新能源汽车运行安全性能的检验。

五、破局之路与行业反思

对小米而言,危机远未结束。雷军和小米汽车需秉持更加透明、负责的态度,持续配合调查,加强与用户的沟通,化解信息不对称造成的误解。此外,小米应反思当前营销策略,降低对个人IP的依赖,构建稳固的品牌信誉体系。

这起事件也为整个新能源汽车行业敲响了警钟。各车企都应将消费者安全放在首位,加大在电池管理和智能驾驶系统方面的研发投入,提升产品安全性。岚图汽车通过高研发投入,在安全性能上取得了显著成效,为行业树立了榜样。

这场悲剧令人痛心,对小米来说,这是一场公关危机,更是一次关乎品牌信誉和产品安全的重大考验。如何在危机中重塑用户信任,如何推动新能源汽车行业朝着更安全的方向发展,不仅决定着小米汽车的未来,也影响着整个新能源汽车行业的走向。同时,消费者也需理性看待这起事件,在等待调查结果的过程中,提高自身安全驾驶意识。毕竟,安全始终是汽车行业的第一要义。